組込みシステムの中心に置くCPUの命令セット・アーキテクチャ(Instruction Set Architecture:ISA)として、みなさんは、どのようなものを思い浮かべますか。組込み向けCPUコアの事実上の業界標準である「Arm」と答える人が多いかもしれません。これまでの利用実績から、「SH」「VR」「MIPS」などを挙げる人もいることでしょう。

ISAは、コンピュータのハードウェアとソフトウェアを橋渡しする要となる、とても重要な技術です。その選択は、利用可能なソフトウェアや開発環境など、CPUを利用する際のエコシステムを決める大切な判断となります。

一つのCPUを使い慣れると、多少の不便があっても他のCPUを採用しようとは思わないものです。ところが近年、まだ豊富な利用実績があるとは言い難い新しいISAである「RISC-V(リスク ファイブ)」を活用する機運が急激に高まっています(図1)。Western Digital社やQualcomm社、NVIDIA社など、チップを独自開発できる力を持つ多くの機器メーカーや半導体メーカーが、雪崩を打つようにRISC-VベースのCPUコアやチップの開発を始めています。いったい何が魅力で、名だたる企業が苦労をいとわずRISC-Vの採用に走っているのでしょうか。

今回は、なぜいまRISC-Vに注目が集まっているのか、背景を紹介するとともに、RISC-Vの活用拡大が組込みシステムの開発シーンに与える影響を解説します。

若さの特権である伸びしろがRISC-Vの魅力

そもそもRISC?Vとは、どのような魅力を備えたISAなのでしょうか。その特長を3つに絞り、Armと比較しながら解説していきたいと思います。

まず、1番目の特長は、何といっても手垢のついていない新しいISAであることです。新しいこと自体が利点なのです。Armのような長い歴史と利用実績があるISAには、その利用を支援する充実したエコシステムが整備されています。さらに、利用実績を積み重ねる過程で、時代の要請に応えるための拡張を繰り返してきました。しかし、一つのISAを余りにも長く使っていると、逆にデメリットが目立つようになってきます。

RISC型CPUであるArmは、パソコン用CISC型CPUであるx86よりも小型で低消費電力なCPUを作るという理想を掲げて1980年代に開発されました。そして、当時、事務機器だったコンピュータを、デジタル家電のような民生機器に変えることに貢献しました。ところが、Armもゲーム機やスマートフォンのような多目的、高性能な機器に搭載されるようになるにつれ、拡張に次ぐ拡張を続けてきました。その結果、増築を重ねて迷宮化する建築物のような状態になってきました。

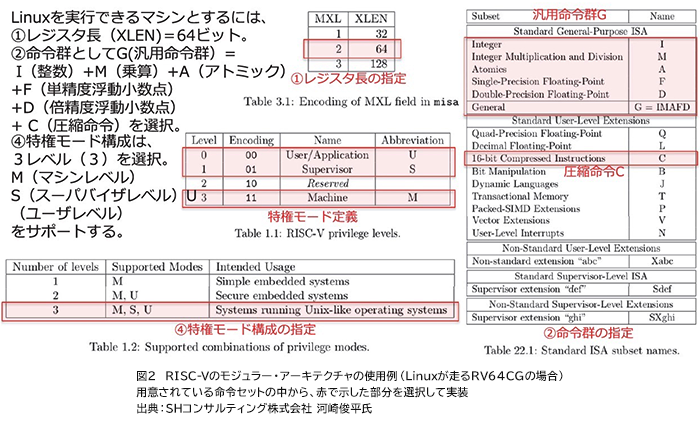

一方、RISC?Vは、まっさらな平地の上に、現在と近未来のニーズを見据えて定義したISAを新築したものです。かつてのArmがそうだったように、シンプルな構造を持っています。しかも目的に応じて実装内容を選択できるモジュラー・アーキテクチャを採用し、さらに拡張するための大きな伸びしろも用意しています(図2)。RISC-VのISAは、32ビット、64ビット、128ビットに対応しており、組込みではこのうち32ビットを利用する場合が多くなると思います。RISC?Vが未来永劫にわたって、メジャーなISAであり続けるわけではないと思います。しかし、今後数十年間、組込みシステム開発の中心に君臨し続ける可能性を秘めた若さがあるのは確かです。

無料で利用し、これをベースに商品も作れる

2番目の特長は、RISC-Vはオープンソースであり、その利用に当たってライセンス料もロイヤリティーも不要なことです。RISC-VのISAと設計情報は、オープンソースを集めた開発者用ウエブサイト、ご存知「GitHub」で公開。誰でも自由に改版して再配布することが許されています。RISC-Vをベースに独自チップを開発すれば、これを商品として販売することも可能です。こうした特長から、RISC-Vはプロセッサ版「Linux」とも呼ばれています。

ISAであるArmは、開発元であるArm社が所有しており、その利用に当たって当然、使用料を支払うことになります。使用料を支払う代わりに、使い勝手の良い開発環境や動作確認済のソフトウェア部品などエコシステムを用意し、安心して利用できるようにしています。ただし、ArmベースのCPUの利用数が増えれば増えるほど、使用料が増大していくのは、利用者からみれば負担です。また、ライセンスを取得して利用するISAは、利用に際しての契約に6カ月から2年掛かるそうです。交渉には相応の労力も掛かります。これは、AIやIoTなど技術の変化が激しい分野に向けたチップメーカーには負担になります。人的リソースが限られるベンチャー企業にとってはなおさらです。

使用料でのRISC-Vの優位性に危機感を感じたArm社は、2019年7月、「Arm Flexible Access」と呼ぶ新しいライセンス形態を発表しました。簡単にいえば、低額・定額の年会費を支払えば、同社のCPUコアを使ってチップ開発が可能で、本当の料金は後払いというものです。この新プランがユーザー企業にどのように受け入れられるのか、今後の動きが注目されます。

「俺のCPU」を簡単に作れる斬新な設計思想

3番目の特長は、「ドメイン固有アーキテクチャ(Domain Specific Architecture:DSA)」と呼ぶ新たな設計思想を取り入れていることです。端的にいえば、特定用途に向けて最適化した「俺のCPU」を簡単に作ることができる仕組みを用意しているということです。特殊な処理を一発実行する独自命令を定義し、命令セットに後から追加できる余地を最初から確保しています。

DSAは、時代の要請にミートする、極めて重要な特長だと言えます。CPUをこれからも高性能化し続けていくための数少ない手段のうちの一つだからです。

CPUを高性能化する手段は大きく二つあります。“動作周波数の向上”と“並列化”です。このうち、“並列化”はプログラム中で同時実行可能な処理しか効力がありませんので、汎用性の高い高性能化の手段は“動作周波数の向上”となります。ところが、2005年頃から、“動作周波数の向上”が頭打ちになってきました。トランジスタの微細化を推し進めると、完全なオンオフ動作ができず、消費電力と発熱量が実用に適さないほど高くなるためです。しかし、電子機器を進化させるためには、これからもCPUの性能が向上し続けてもらわないと困ります。そこで注目され始めたのが、“特定用途に合わせたCPUの専用化”、つまりDSAなのです。DSAを活用して、Amazon.com社やMicrosoft社、Google社など、独自CPUコアを開発する力を持つ巨大IT企業が、AIやクラウド・コンピューティングに向けた専用チップの開発に動いています。 ただし、ここでもArm社が対抗策を打ち出しています。これまで同社は、互換性を崩しかねないユーザーによる独自命令の追加を許していませんでした。ところが2019年11月に、同社のCPUコア「Cortex-M」にユーザーが独自命令を組み込むことを許す方針を発表しています。

広がるRISC-V活用の輪、爆発的普及のカギは中国

RISC-Vの標準化や啓蒙活動は、RISC-V Foundationという団体が行っており、ISAの管理もまたここが担っています。RISC-V Foundationには、Arm社やIntel社のような直接の競合企業以外の主要電子機器メーカーや半導体メーカーがほとんど参加しているような状況です(図3)。2019年12月末時点でRISC-V Foundationに参加する企業・団体・教育機関は325ほどに達しています。

日本でも、RISC-Vベースで戦略性の高いチップを開発する例が出てきています。株式会社デンソーのグループ会社で半導体メーカーである株式会社エヌエスアイテクスは、RISC-Vベースで自動運転車向けのチップ「Data Flow Processor(DFP)」を独自開発しました(図4)。これは、AIでの処理が適さない自動運転関連の処理を高効率で実行するチップです。また、理化学研究所は創薬専用スーパーコンピュータ「MDGRAPE-4A」を、RISC-Vベースの独自プロセッサを使って構築しました。

そして、現在、RISC-Vの利用が急拡大する起爆剤となる可能性が高く、その動きに注目が集まっているのが中国企業です。ご存知の通り、現在、中国は米国との間で熾烈な経済戦争を繰り広げています。そして、最終的には解除されたものの、一時期、Arm社がHuawei社との取引を全面的に中断するという事態になりました。

中国では、データ活用社会の戦略物資である半導体を、自国で開発・生産できる体制を確立しようとしています。現時点で、多くの中国企業がArmベースのチップを開発していますが、いつ使用できなくなるか分からないArmを使い続けることにはリスクがあります。むしろ、これを契機にオープンソースのRISC-Vへの移行を加速させようとしているわけです。

RISC-Vは、元はと言えば米国のカリフォルニア大学バークレー校(UCB)で開発されました。このため、RISC-Vも米国政府の意向で、使用禁止になる可能性があります。その懸念を払しょくするため、RISC-V Foundationは、2019年11月に拠点を永世中立国であるスイスに移しました。

整備が進むRISC-Vの利用環境と組込みシステム開発に与えるインパクト

現在の組込みシステム開発では、ハードウェアにはなるべく大量生産された標準品を使い、差別化はソフトウェアで行うことが多いと思います。ハードウェア、特に半導体チップの独自開発には巨額の資金と長い開発期間が必要になるからです。しかし、そう遠くない将来、より高性能、より低消費電力なシステムを開発するためには、ソフトウェア上の工夫だけでなく、ハードウェアも同時にカスタマイズする必要が出てくる可能性があります。半導体の微細加工技術の進歩による高性能化トレンドの経験則「ムーアの法則」の継続が難しくなってくるからです。こうした時代では、RISC-Vをいかに上手に活用するかが重要になってくることでしょう。

とはいえ、組込みエンジニアが独自のCPU開発までするのは現実的ではありません。ほとんどの場合、これから様々な半導体メーカーが市場投入するRISC-Vベースの特徴あるCPUの中から、目的に合った仕様のコアを選び、活用することになるでしょう。

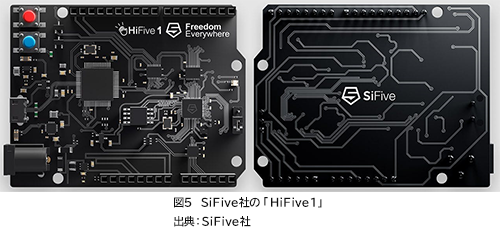

現時点では、RISC-VベースのCPUを搭載した市販チップはまだ多くありません。それでも、複数のチップと評価ボードが入手可能になり、RISC-V向けソフトウェアを開発できるようになりました。例えば、カリフォルニア大学からスピンアウトして設立されたSiFive社の「HiFive1」は、日本国内でも入手可能なArduino互換ボードです(図5)。手軽にRISC-Vを試すことができます。各種の開発ホスト環境向けのクロスコンパイラを含むSDKもリリースされており、Arduino IDEを使い、自由にプログラムの開発と実行ができます。

新しいISAを採用する際に気になるのが、開発環境の整備状況です。RISC-Vは、2019年に、Linuxのディストリビューションの一つである「Debian」の移植アーキテクチャとして認定済です。基本的には、RISC-Vベースのプロセッサ上では、同じバイナリコードを実行することができます。コンパイラやオペレーティング・システムのRISC-V対応も進んでおり、ソフトウェア開発もその他のISAを利用した場合と同等になりつつあります。

遠くない将来に、RISC-Vベースのプロセッサが数多く市場に出回るようになることでしょう。量産品での存在感では、大手システムメーカーの独自チップの内製が先行して高まりそうです。この記事でも紹介したWestern Digital社は自社のストレージ製品への全面採用を計画しており、株式会社デンソーのDFPもADAS搭載の量産車に実際に搭載される見込みです。RISC-Vベースのプロセッサ単独の製品では、中国で既に量産チップが複数出てきています。例えば、中国のGigaDevice社というチップメーカーは、これまでSTMicroelectronics製マイコンの互換チップを作るちょっときわどいビジネスをしていましたが、現在は、コアをRISC-Vベースに替えた製品も投入しました。RISC-Vベースのチップの特長を使いこなすために何ができるのか、いまからこうしたチップを入手して試してみるのも良いと思います。

-

- 第1回 組込みシステムのこれから

- 第2回 IoTの成功はセキュリティ次第

- 第3回 組込みでもGPUやFPGAと早めに親しんでおこう

- 第4回 電子産業の紅白歌合戦、CEATECで垣間見えた未来

- 第5回 小口開発案件の集合市場、IoTの歩き方(上)

- 第6回 小口開発案件の集合市場、IoTの歩き方(下)

- 第7回 徹底予習:AI時代の組込みシステム開発のお仕事

- 第8回 いまどきのセンサー(上):ありのままの状態を知る

- 第9回 いまどきのセンサー(下):データを賢く取捨選択する

- 第10回 組込みブロックチェーンの衝撃(上)

- 第11回 組込みブロックチェーンの衝撃(下)

- 第12回 エネルギーハーベスティングの使い所、使い方

- 第13回 「人を育てる」から「道具を育てる」へ、農業から学ぶAI有効活用法

- 第14回 CPS時代に組込みシステム開発に求められることとは

- 第15回 次世代車のE/Eアーキテクチャに見る組込みの進む道

- 第16回 RISC-Vが拓く専用プロセッサの時代

- 第17回 振動計測の大進化で、熟練エンジニアのスキルを広く身近に

-

- 零の巻:組込みというお仕事

- 壱の巻:2進数と16進数を覚えよう!

- 弐の巻:割り込みとポーリング

- 参の巻:printf()が使えない?

- 四の巻:これにもIntelが入ってるの?

- 五の巻:Endianってなに?

- 六の巻:マルチタスクとは

- 七の巻:スタックってなあに?(1)

- 七の巻:スタックってなあに?(2)

- 八の巻:メモリを壊してみましょう

- 九の巻:コードが消える?~最適化の罠~

- 拾の巻:例外が発生しました

- 拾壱の巻:コードサイズを聞かれたら

- 拾弐の巻:キャッシュは諸刃の剣

- 拾参の巻:デバイスにアクセスするには

- 拾四の巻:セキュリティってなに?(1)

- 拾四の巻:セキュリティってなに?(2)

- 拾四の巻:セキュリティってなに?(3)

- 拾五の巻 :DMA対応と言われたら(1)

- 拾五の巻 :DMA対応と言われたら(2)

- 拾六の巻:ヒープとスタック

- 拾七の巻:フラグメンテーション

- 拾八の巻:CPU起動とブートローダ

- 拾九の巻:kmとKByteの「kとK」

- ビリーへの質問:DMAとキャッシュの関係

- ビリーへの質問:スタックオーバーフローについて

- ビリーへの質問:CPUレジスタについて