ものづくりや物流、医療・ヘルスケア、農業など様々な分野への応用に向けて、IoTを活用した情報システムの開発が進んでいます(図1)。

こうしたシステムでは、現場の状態や人の動きなどを検知するセンサーの役割が、これまで以上に重要になりました。センサーは、現実世界と仮想世界をつなぐ入口です。ここで上手にデータを収集することが、IoTシステム全体の価値を高めるための大前提となるのですから、その重要性が高まるのは当然です。

センサーには、温度・加速度・圧力・歪み・照度・電流・電圧、電界など物理量、pH・物質の濃度、水分量など化学量といった1つのパラメーターを計測するセンサー、さらには画像を取り込むイメージセンサーや音を取り込むマイクといった複合化した現象を検知するセンサーなど様々なものがあります。ただし、扱うデータの種類は異なれど、これまでのセンサーは計測・検知するデータの正確さを追求して進化してきたことでは変わりありません。

ところが現在、正確さの追求とは別の軸で機能を進化させて、IoTシステムでの高度な要求に応えようとするセンサーが次々と現れています。今回から2回に分けて、いまどきのセンサーに見られる方向性が異なる2つの機能、「ありのままの状態を知るための機能」と、「データを賢く取捨選択するための機能」のそれぞれについて解説します。今回は、「ありのままの状態を知るための機能」に絞ってお話しします。

IoT向けセンサーでは、正確さは二の次

IoTシステムの中では、モノや場所、人のありのままの状態を知るためのデータを収集することが大切です。例えば、ライオンの生態を調べる場合を想定しましょう。動物園の檻の中にライオンを閉じ込めておけば、様々な体の働きを精密に調べることができます。しかし、ライオンのありのままの生態を知ることはできません。サバンナの中で暮らす野生のライオンの動きや健康状態などを知るための、精密さとは別の特徴を持った調査手段が必要になります。

IoTシステムの応用でも同様のことが言えます。機械の不具合の発生を事前に察知して対処する予知保全を行うためには、工場内にある稼働中の機械からデータを取る必要があります。病気になりかけの状態を察知するには日常生活の中での生体情報を、稲の生育を科学的に管理するには水田での水温の変化を知る必要があります。ここで強調しておきたいことは、実験室など特殊な環境で正確なデータを取得することは必ずしも重要ではないということです。モノや人、場所のありのままの状態を知る手段が欲しいのです。

ありのままの状態を知るのは結構難しい

ライオンの野生の生態を調べるため、居場所を知らせる電波発信機を取り付ける様子をテレビ番組などで見たことがある人も多いのではないでしょうか。発信機の取り付けはさぞかし大変で、ライオンも違和感たっぷりな発信器を付けながら野生の生活ができるのか心配になったりします。ありのままの状態を知ることは意外と難しく、相応の技術が必要になるのです。典型的な例を紹介しましょう。ありのままのデータを取得する技術の価値がよく分かる例です。

大病院での精密検査に使うMRI(磁気共鳴画像診断装置)は大きく、高価で、扱いが難しい検査装置です。得られる情報は極めて有用なのですが、日常生活の中で気軽に体の働きを調べる手段とは言えません。しかも、検査中の被験者は閉ざされた部屋の検査台の上に括りつけられて、耳障りな検査音の中で長時間過ごすことになります。非日常の極みのような状況であり、このことがMRIで日常生活に近い体の働きを知ることを困難にしています。子供は怖がって、検査自体ができない場合もあります。

この例を言い換えれば、センサーでデータを取得するという行為自体が、対象の状態を変えてしまっていると言えます。同様のケースは、多くのIoTシステムのセンサー周辺で散見されます。センサーが妙に大きかったり、重かったり、高温や騒音、電磁波を発したり、人が違和感を感じたりと、測定対象の状態に影響をおよぼす原因は多々あります。

ありのままの状態のデータを取得するのは思いのほか大変です。先のMRIの例では、大手メーカーのフィリップスは、人間工学など高度な英知を結集して被験者をリラックスさせる雰囲気作りをしています(図2)。検査室の天井の調光や壁に映し出す風景や流すBGMを工夫し、さらにはボアと呼ぶ狭い空間でも映像と音楽を楽しみながら検査を受けられる仕組みと検査中の雑音を軽減する技術をソリューションとして販売しています。そして、その希望販売価格は2400万円。それでも価値を感じて購入する病院があるのです。

センサーは存在感がない方がよい

ありのままの状態を知るためには、センサーにどのような機能が必要になるのでしょうか。一言で言えば、いかにしてセンサーの存在感を消すかに尽きます。

技術的には大きく2つの視点があります。1つは、センサー自体を小型・軽量にして、データを取得する対象の特徴を熟慮して光・熱・音・電磁波などを発しないものにすることです。もう1つはセンサー周辺の電子回路の存在感をなるべく消すように工夫して組み込むことです。詳しくは次回のテーマである「データを賢く取捨選択するための機能」の中で解説しますが、いまどきのセンサーには、取得した信号を変換・処理・分析する機能を付加することが当たり前になりました。センサー単独ではなく、センサーシステムの存在感を消すことが重要になります。それぞれについて、該当する技術をいくつか紹介しましょう。

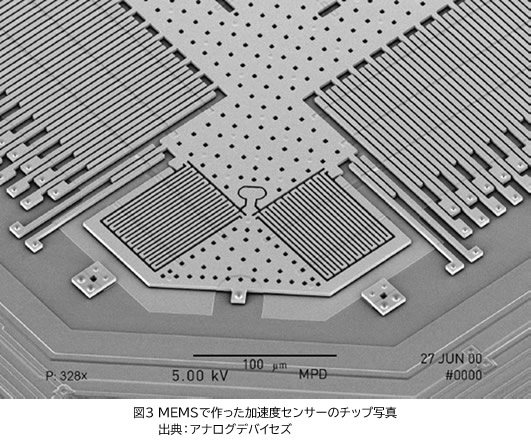

まず、センサー自体の存在感を消す技術。MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)と呼ぶ、シリコン基板上に半導体デバイスの製造技術を使って機械部品を作り込む技術を応用して、微細なセンサーを作ることができるようになりました(図3)。ミクロン単位の動く部品で、加速度や圧力など力学的な状態の変化を電気信号に変えています。アップルの「iPhone 7 Plus」には、10種類15個ものセンサーが1台に組み込まれていますが、小さな筐体にこれほど多くのセンサーを詰め込めるのは、MEMS技術の発達があればこそです。MEMSを応用すると、化学量や生物の生体情報などを検知するセンサーも作ることができるため、IoTシステム向けセンサーを作る技術としてフル活用することになるでしょう。

有機デバイスが医療・ヘルスケアを変える

もっと自然なかたちでセンサーをモノや人に取り付けるための技術開発も進んでいます。 有機物の導電体や半導体などの材料を使って、印刷技術によって柔らかいモノの表面にセンサー機能を描き込む技術の開発が進んでいます。こうした技術は、「プリンタブルエレクトロニクス」と呼ばれており、次世代を拓く電子デバイス技術として日米欧の研究機関で盛んに研究開発されています。例えば東京大学では、皮膚にピッタリと貼り付いて、自然な皮膚呼吸ができるため装着感がない温度や圧力などを計測できるセンサーを開発しました(図4左)。こうした技術が実用化すれば、ありのままの健康状態を違和感なくモニタリングできるようになるでしょう。

また、センサーを内蔵した錠剤という、驚くような薬も登場しています(図4右)。米国のプロテウス・デジタル・ヘルス社は、患者が服薬したことを検知するセンサーを内蔵した抗精神病薬を開発しました。錠剤に埋め込んだ1mm角大のセンサーに微量のマグネシウムと銅が含まれ、服用すると胃液と反応して電流が発生してセンサーから信号が発信される仕組みです。こうした薬は、「デジタルメディスン」と呼ばれ、効果的な投薬を狙って精力的に開発が進められています。

存在感を消す最大の難問は電源の確保

次は、センサーシステムの存在感を消す技術。センサーで取得した信号を、変換・処理・分析するためには、小さな組込みシステムを搭載することになります。負担の大きい処理が必要な場合には、処理をクラウドに飛ばすと言った工夫が必要になります。最近は、無線回路の小型化が著しいため、こうした方法が有効になります。

しかし、なかなか解決が難しい問題があります。電源の確保です。組込みシステムの電子回路を動かすには当然電源が必要になります。例え、プリンタブルエレクトロニクスなどを使ってどんなに装着感に優れたセンサーが実用化されても、それを実際に使おうとすると、重たいバッテリーを乗せるか、不格好な電源コードを取り付ける必要があります(図5左)。

スマートフォンの中身は、ほとんどがバッテリーと言ってもよい状況です。大きさや重さは、バッテリーによって決まると言っても過言ではありません。また、家電量販店でかっこいいデザインの家電を買っては見たものの、電源コードがついている姿を見てがっかりといったシーンはよくあります。これらと同じことがIoTシステムでも見られるのです。センサーシステムの存在感を消すには、システム自体を小さく、軽くする以外にも、同時に違和感なく電源を供給する仕組みが必要になります。

電源の自由度を高める2つの技術

最も簡単な解決策は、小さなバッテリーを乗せて、電子回路の消費電力が小さくなるように設計することです。消費電力の低い部品を選ぶのと同時に、データを取得する頻度を少なくする、なるべく近距離の無線通信技術を使うといった工夫が効果的になります。ただし、こうした工夫による改善には限りがあります。そこで、ブレークスルーとなる2つの技術の開発が進み、一部は実用化しています。1つはエネルギーハーベスティング、もう1つはワイヤレス給電です。

エネルギーハーベスティングとは、振動や温度差など、どこにでもある自然エネルギーを電力に変換する技術です(図5右上)。電子回路を駆動する電力を自然環境から収穫します。最も身近な例は太陽電池ですが、現在では人が歩くことによる振動や微妙な温度差を電力に変換できる技術が確立されてきました。現状のエネルギーハーベスティングでは、負荷の大きな電子回路をガンガン動かせるような大電力は得られません。しかし、低頻度でセンサーの計測結果を数分ごとに無線送信するのに必要な電力はまかなえるようになっています。

ワイヤレス給電は、文字通り無線で電力を飛ばす技術です(図5右下)。既にスマートフォンの充電用に実用化されていますから、ご存知の方も多いかと思います。現在、電気自動車の充電にも使える大電力を扱う技術も実用化寸前の状態になっています。また、データの送受信と電力の送受信のいずれにも使える回路の開発も進められています。IoTシステム中のセンサーでありのままのデータを取得するための技術として、利用が期待されています。

今回は、センサーに「ありのままの状態を知るための機能」を盛り込むためにはどのような技術が必要になるのか。そして、その機能によってIoTシステムにどのような価値を生み出すのかを解説しました。次回は、今回とは逆に取得したデータを絞り込んだり加工したりして価値を高める「データを賢く取捨選択するための機能」についてお話しします。

-

- 第1回 組込みシステムのこれから

- 第2回 IoTの成功はセキュリティ次第

- 第3回 組込みでもGPUやFPGAと早めに親しんでおこう

- 第4回 電子産業の紅白歌合戦、CEATECで垣間見えた未来

- 第5回 小口開発案件の集合市場、IoTの歩き方(上)

- 第6回 小口開発案件の集合市場、IoTの歩き方(下)

- 第7回 徹底予習:AI時代の組込みシステム開発のお仕事

- 第8回 いまどきのセンサー(上):ありのままの状態を知る

- 第9回 いまどきのセンサー(下):データを賢く取捨選択する

- 第10回 組込みブロックチェーンの衝撃(上)

- 第11回 組込みブロックチェーンの衝撃(下)

- 第12回 エネルギーハーベスティングの使い所、使い方

- 第13回 「人を育てる」から「道具を育てる」へ、農業から学ぶAI有効活用法

- 第14回 CPS時代に組込みシステム開発に求められることとは

- 第15回 次世代車のE/Eアーキテクチャに見る組込みの進む道

- 第16回 RISC-Vが拓く専用プロセッサの時代

- 第17回 振動計測の大進化で、熟練エンジニアのスキルを広く身近に

-

- 零の巻:組込みというお仕事

- 壱の巻:2進数と16進数を覚えよう!

- 弐の巻:割り込みとポーリング

- 参の巻:printf()が使えない?

- 四の巻:これにもIntelが入ってるの?

- 五の巻:Endianってなに?

- 六の巻:マルチタスクとは

- 七の巻:スタックってなあに?(1)

- 七の巻:スタックってなあに?(2)

- 八の巻:メモリを壊してみましょう

- 九の巻:コードが消える?~最適化の罠~

- 拾の巻:例外が発生しました

- 拾壱の巻:コードサイズを聞かれたら

- 拾弐の巻:キャッシュは諸刃の剣

- 拾参の巻:デバイスにアクセスするには

- 拾四の巻:セキュリティってなに?(1)

- 拾四の巻:セキュリティってなに?(2)

- 拾四の巻:セキュリティってなに?(3)

- 拾五の巻 :DMA対応と言われたら(1)

- 拾五の巻 :DMA対応と言われたら(2)

- 拾六の巻:ヒープとスタック

- 拾七の巻:フラグメンテーション

- 拾八の巻:CPU起動とブートローダ

- 拾九の巻:kmとKByteの「kとK」

- ビリーへの質問:DMAとキャッシュの関係

- ビリーへの質問:スタックオーバーフローについて

- ビリーへの質問:CPUレジスタについて